Pergunta pela Pintura

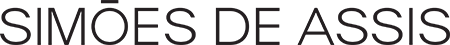

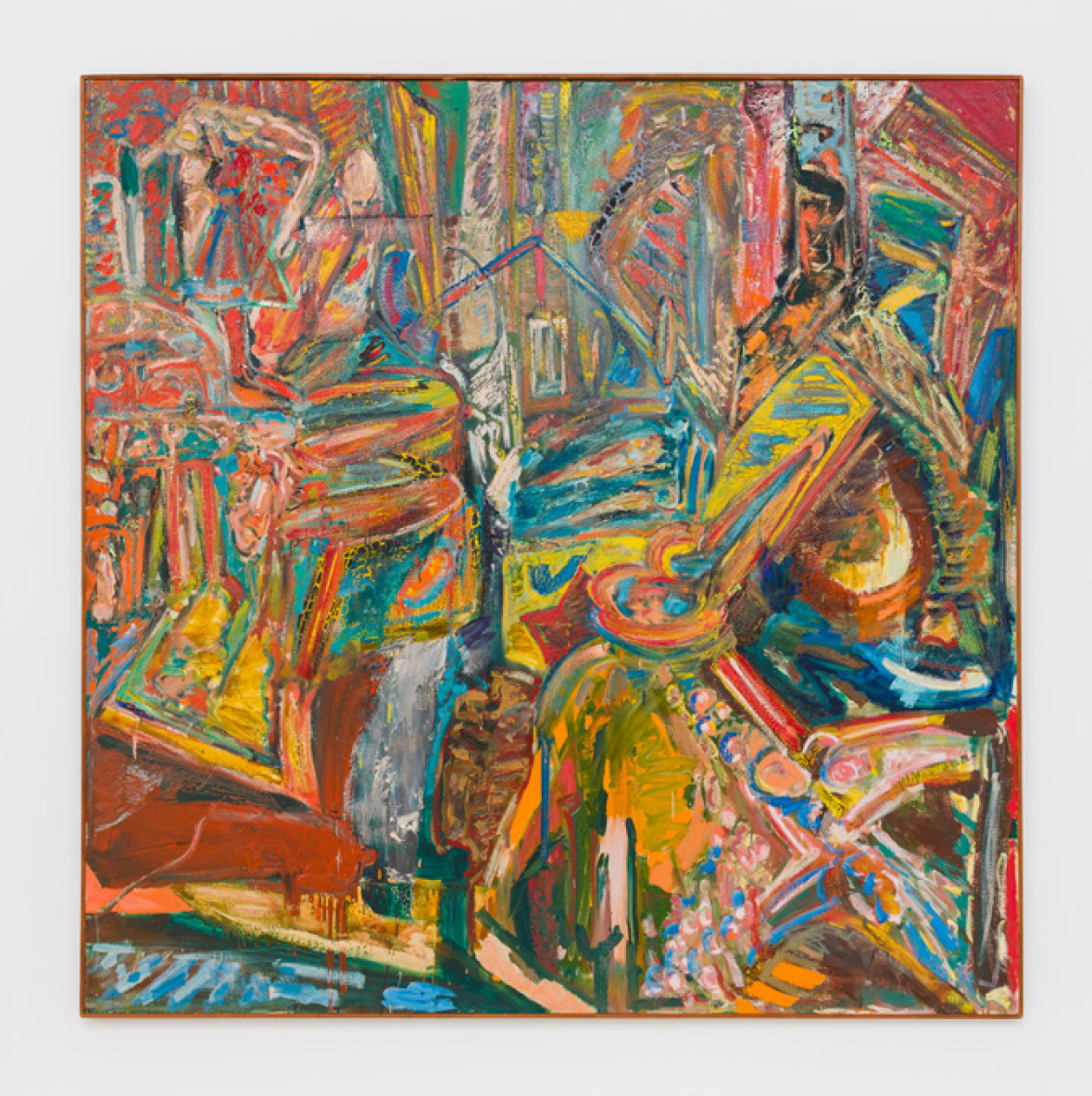

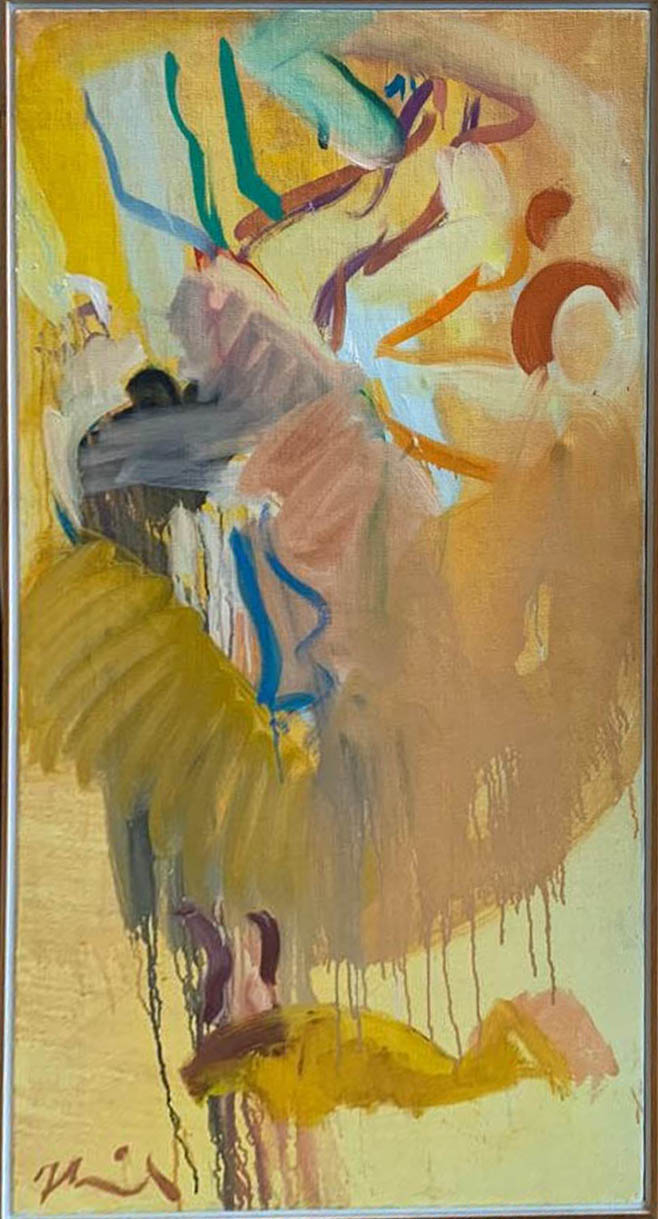

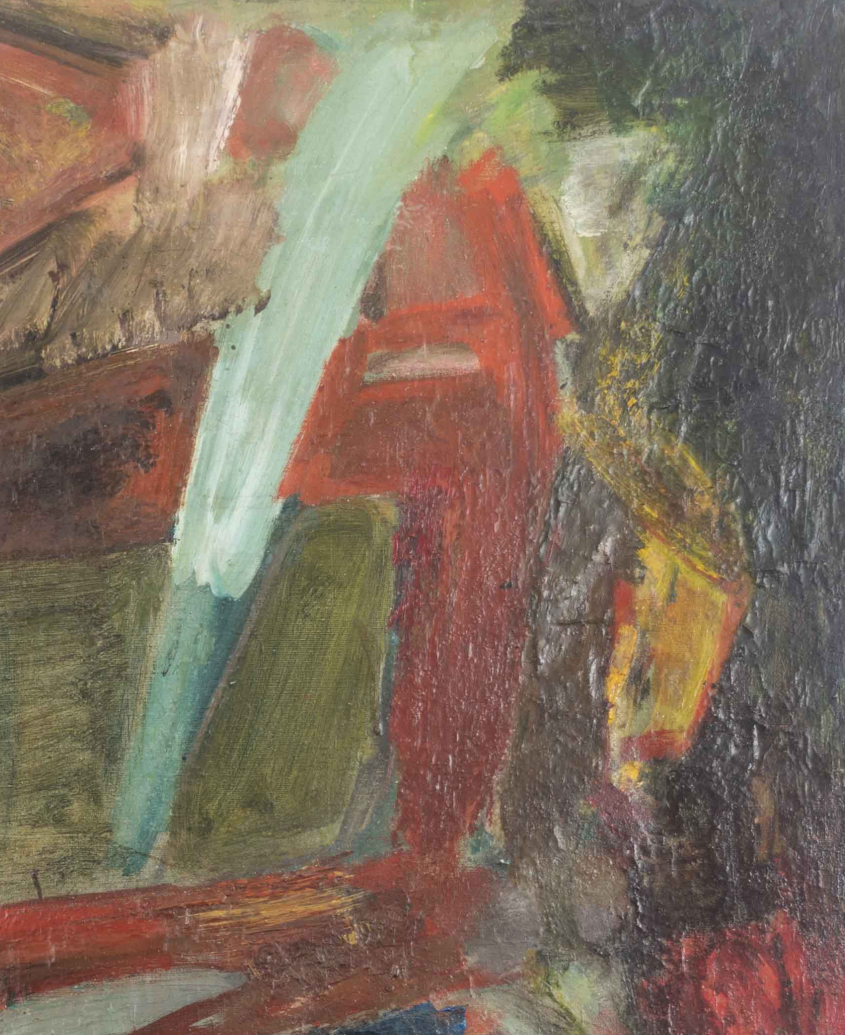

Passados trinta anos e mais, as telas de Jorge Guinle (1947-1987) não se deixam ainda congelar em imagens. Em cada uma delas, mais ou menos resolvidas, mais ou menos provisórias, a pintura vive à procura de si mesma. E se já não perseguem a forma plena e universal, segundo o paradigma da alta modernidade, nem por isso cedem ao desalento ou à melancolia. Ao contrário, transbordam energia, sua pergunta urgente pela pintura respira, sem vestígios de nostalgia, a joie de vivre matissiana. Em todo caso, transpira alegria de pintar.

Tantas vezes ansiosas, conflitantes, elas jamais se crispam, nunca se imobilizam. Os gestos são, ao mesmo tempo, francos e contraditórios. Francos, atendem prontamente a uma mecânica própria, corpórea e espiritual, isenta de efeitos histriônicos; contraditórios porque precisam, a todo custo, contrariar a composição, desmontar a cenografia perspéctica que, desde logo, sublimaria seu ímpeto expressivo. O mundo da vida atual não cabe em cenas, descentradas, conturbadas que sejam. Nos limites estritos do quadro, o pintor expõe essa impossibilidade, entrega-se por inteiro à tarefa de formalizar o caos aparente. Daí o seu modus operandi pouco ortodoxo: o chassis no chão, ele se põe a girá-lo de um lado para outro, cabeça para cima, cabeça para baixo, as telas só vêm a se perfazer e encontrar sua eventual solução ao termo dessas manobras casuais que exigem, entretanto, uma difícil (e feliz) concatenação. Articulam-se, desarticulam-se, até alcançarem um ponto de equilíbrio instável, prestes a se desfazer. Assim atraem e prendem nossa atenção, olhamos, voltamos a olhá-las a nos certificarmos de que sustentam ainda sua improvável unidade, capazes de ostentar um todo formal consistente, problemático sim, dissonante sim, mas, afinal, consistente.

A morte precoce de artistas significativos costuma deixar uma pergunta ociosa, mas pungente, no ar – o que viria a acontecer? Ah, tudo o que perdemos... Felizmente, esta é uma questão bizantina para a crítica: ela já tem problemas o bastante. A rigor, o trabalho profissional de pintura febril, altamente qualificado, de Jorge Guinle durou menos de uma década. Foi preparado, no entanto, ao longo da vida. Desde a adolescência ele respirava, absorvia pintura. Há que considerar sobretudo a materialidade simbólica, as forças favoráveis ou desfavoráveis, receptivas ou recalcitrantes, que presidem as sucessivas conjunturas culturais. Em meio ao severo experimentalismo pós-minimalista, dominante a partir do final dos anos 1960, o jovem pintor vocacional – e pior, desenhista fluente, colorista nato – parecia fatalmente condenado ao diletantismo. Posição de todo inaceitável a esse típico produto cosmopolita das heróicas vanguardas históricas para quem a vida de artista consagrava um modo de estar-no-mundo, um insigne destino existencial.

Nesse domínio, mais que em qualquer outro, desconfiemos de raciocínios causais. O celebrado Retorno à Pintura, por si só, obviamente não explica o elã irreprimível com que Jorge Guinle se lança em busca de uma autêntica pintura contemporânea. Até certo ponto, com certeza o motivou. Entre nós, mesmo a obra grandiosa do veterano Iberê Camargo ganha à época novo fôlego. O pintor, e só pintor, Jorge Guinle conquista, finalmente, seu território. E tinha a seu favor o lastro da convivência presencial e cotidiana com a coisa mesma – as obras de Picasso e Matisse, ninguém menos, orientaram desde o início sua Bildung; de Kooning e Jackson Pollock a atualizavam e propunham novos desafios, ícones a reverenciar e dos quais se libertar. Acrescente-se: tudo o que ocorria de novo nesse recém-potencializado laboratório de pintura, os Baselitzs, Kiefers e Schnabels entre outros lhe eram afetivamente próximos e inteligíveis.

Ao fim e ao cabo, Jorge Guinle tornou-se legítimo pintor brasileiro. Ele se movimenta à vontade em nossa rarefeita tradição moderna, quase por recomeçar a cada nova geração, a dispor de futuro aberto na ausência de um passado glorioso com o qual medir forças ou acertar contas. A aguda sensibilidade cromática, formada na École de Paris, ganha uma estridência tropical, junto a uma acidez e agressividade que nosso proverbial intimismo tendia a coibir. Não vamos esquecer: esses são os terríveis anos 1980, da crise irreversível do Iluminismo, das metrópoles degradadas e da falência das utopias. A contrapartida vem com a redenção vital do gesto expressivo, as pulsões libidinais à deriva, a facultar uma pintura sem culpa, menos compromissada com a teleologia da História da Arte. Querendo eles ou não, essa teleologia seguia a reger os experimentalismos e sua critica radical ao idealismo formal moderno. Ninguém salta a própria sombra. Dito isto, me parece evidente que Jorge Guinle não se contentava com o conceito fraco de arte pós-moderna e a redução da pintura a discurso cultural. À sua maneira desinibida, é flagrante a adesão ao espírito de pesquisa livre e tudo o que envolve de autodedicação integral à dinâmica da obra. Àquela altura, ele já podia fazê-lo com um saudável distanciamento irônico, como o comprovam seus títulos irreverentes e certeiros. Quem sabe esses títulos voltem a servir como chaves de leitura cifradas para os quadros. Não, não, retiro: o melhor mesmo é acompanhar sua trama visual descontínua, vivaz e estimulante. Uma coisa é certa: podemos acreditar em sua boa-fé.

Ronaldo Brito