Na nascente da pintura, o encontro com o insondável

O poema ainda sem rosto

O bosque ainda sem árvores

Os cantos ainda sem nome

Mas a luz irrompe com passos de leopardo

E a palavra se levanta ondula cai

E é uma extensa ferida e puro silêncio sem mácula

Octavio Paz

A sintaxe visual de Sergio Lucena revela o que ainda está por ser escrito através da cor. A exposição “Espelho” cria sua órbita ao redor do caleidoscópio de cores que se condensam numa espécie de espelhamento que é identificação e também diferença: uma maneira de esbarrar no epifânico e no inominável preservando o grão de mistério, como se o artista apanhasse as cores no abismo da representação, lá onde se abriga a memória fantástica do sertão, no lugar trêmulo de uma mitologia que constitui seu lugar de origem.

“O Espelho” é o nome de um filme de Andrei Tarkóvski que, para mergulhar no território do íntimo e nos acontecimentos da infância, utiliza o cinema como imagem refletida num espelho em que cabem as belas e traumáticas cicatrizes deixadas pela vida, as sublimes ocorrências que o cotidiano oferece numa reunião de imagens e sensações que, a princípio, pouco têm em comum, mas que se adensam a partir de um jogo entre a dimensão visível e invisível, na mistura do heteróclito.

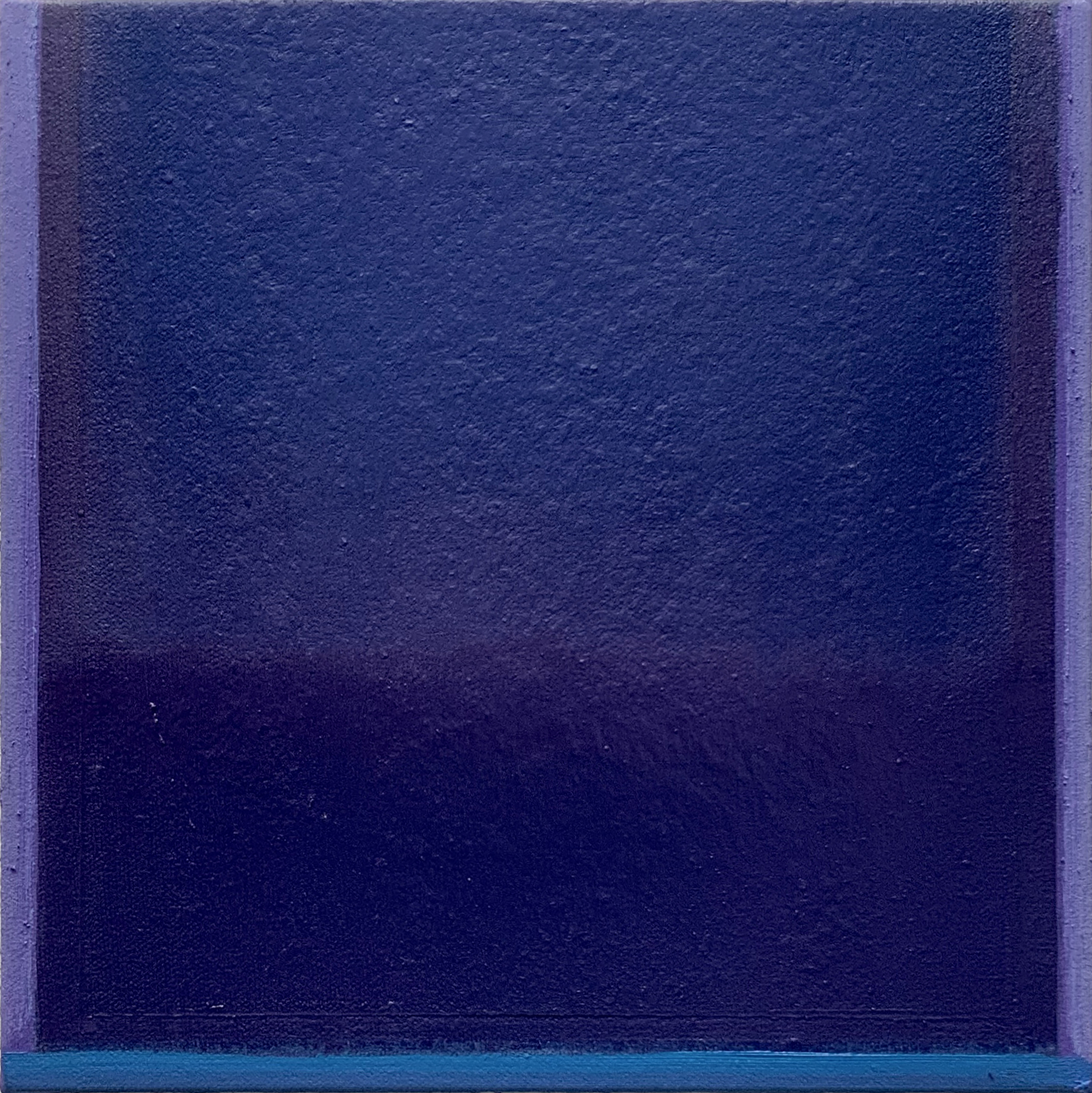

Do lugar de origem – o sertão da Paraíba – Lucena resgata sua relação com a cor: a vibração da luz no espaço, a sensação tátil, o movimento e o espaço subjetivo, encarnado tanto pela claridade quanto pela obscuridade de cada tonalidade. O encontro do diverso é ponto fulcral para um trabalho que abriga o caldo formativo de um mundo mágico ligado às forças da natureza. Foi também com a pura alteridade que o artista se deparou na Dinamarca, lugar em que a linha de horizonte infinita da paisagem abarca o sentido enigmático que se seguiu no seu trabalho. O êxtase no encontro com a cor e a luz da paisagem nórdica, misturado à paisagem sertaneja de origem, marca um giro importante no percurso de Sergio Lucena. Foi uma viagem em que as memórias das cores de um mundo mítico – que conjugava danças populares de rua, circo, natureza e riqueza simbólicas – se cruzaram com um mundo desconhecido em que se situava a pura diferença, como um espelho que é identificação e também revelação de uma outra cena. Do mundo alegórico originário, da tradição oral, das personagens errantes, dos bichos e deuses, o artista se encontra com um silêncio que incide na obra e opera, a partir daí, um exercício de redução que traz uma fina e nova complexidade. Como a revelação de um segredo que se impõe e, numa espécie de transe epifânico, ele revira o sentido de sua criação. Nessa torção, caminha da pintura figurativa oriunda de um universo alegórico para a extração máxima, condensando o sensível, de forma preciosa, através da sutileza e da pulsação das cores.

Essa diferença formal será decisiva no modo de tratar essa espécie de mitologia constitutiva, pois o artista tem, muitas vezes, apenas uma ferida ou um ponto de fulguração que se apresenta como um não-saber, mas que lhe concede silêncio ou algumas palavras balbuciantes que o orientam no gesto artístico. Essa religiosidade, fundada na imanência do mundo e no sagrado como presença do mistério nas coisas, é parte do exercício de redução que faz com que sua pintura se adense e ganhe outra complexidade, como se agora a luz e a atmosfera tomassem o lugar da narrativa, como se a memória e as sensações impressas no corpo pudessem se confluir numa pintura que abriga um conflito próximo ao da linguagem poética. Se as fronteiras entre as cores e as sensações parecem esvair, é parte do processo pictórico preservar o dissenso como forma de encantamento conjugando céu e terra, o familiar e o estranho, a margem e o espaço infindável da pintura estendida no mundo, nas coisas e na matéria.

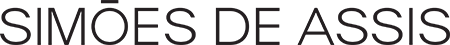

As cores atingem determinado grau de luminosidade, um estado de consciência que levam ao limite o encontro, a revelação, a aparição desse grão de insondável. A matéria pictórica inaugura uma realidade, do cromático ao subjetivo, tratando a cor como experiência sensível e também como acontecimento que dá início a algo. Trata-se de uma pintura de camadas, finas sobreposições que criam filtros de cor na sutileza do gesto artístico, como que revelando a nascente da pintura numa equação cromática que leva o olho até a experiência interior. O exercício de redução formaliza cromaticamente um acontecimento, um estado da alma, a aparição de algo. As linhas que sustentam os quadros são abertas, porosas ao mundo. Dentro e fora convocando as cores como síntese.

No lugar que antes habitava a figuração, encontra-se agora uma potência poética. Ao invés de força narrativa, há uma nova e mais precisa maneira de dizer as coisas no exercício de depuração dos excessos. A cor ganha em complexidade e sofisticação e torna-se protagonista na síntese poética que Lucena pretende alcançar. Agora ele persegue o rastro na obra, a conexão com uma alquimia que a materialidade da cor acessa, como no texto de Jean-Luc Nancy “O vestígio da arte”, em que a presença também se coloca naquilo que escapa, naquilo que aterra, mas incorpora também a dimensão subjetiva da fantasia: possessão e despossessão. Para Nancy, pensar a dimensão do vestígio na arte é abdicar da procura de um sentido primeiro e percorrer os passos que sucedem uma pegada, o transbordamento entre uma coisa e outra.

O ato artístico é aquilo que guarda a dimensão do insondável, que cria o acontecimento e, também, efeito dessa aparição única e irrepetível que aparece em cada quadro como nomeação de um incomensurável encontro: luz flutuante; o prazer é um lugar bom de se estar; paisagem como metáfora; paisagem sutil; pintura que guarda silêncios. Os nomes revelam o aspecto quase cósmico da obra – ou, lembrando Marcel Duchamp, o “infraleve” – que o artista sistematiza de maneira improvável como o enfrentamento de um impossível, como aquilo que segue as linhas da fragilidade para captar os fenômenos sutis que escapam da visão imediata inventando uma “poética do mínimo”: de um ponto onde o mínimo alcança o grandioso.

No trabalho de Lucena, as camadas de cor depositadas na tela alcançam um sentido muito próprio: há uma ambiguidade necessária que conjuga um sentimento quase volátil, alternando contrastes e sutis variações cromáticas, com uma materialidade sensorial e subjetiva. Uma cor parece derivar da outra, mas há também uma fina densidade e espessura que revela algo de uma experiência de mundo que o artista vai nomeando em cada quadro, como um jogo de textualidades que encontra na paisagem um caminho, ou mesmo um desfiladeiro.

Há tensão dinâmica e apreensão do movimento sutil das cores como experiências vitais, a encenação de um configurar e desfigurar da realidade, um caráter movente que é um desdobramento das coisas do mundo. Para o poeta Herberto Helder, o grande prestígio da poesia e da arte é “apanhar as coisas na sua fortuita distração” não havendo, assim, o intuito da representação fiel, mas sim o desejo incontornável de representar o que é impossível de ser representado, aquilo que está fora do olhar comum, ou seja, ver o que está na exterioridade da linguagem e da imagem e, assim, tornar possível o fazer poético.

Como um poeta alquímico, Sergio Lucena converte um estado de coisas noutro estado de coisas e persegue essa paisagem transfigurada pelo exercício da redução. Em sua obra podemos habitar a metamorfose do mundo que acontece nessa relação especular de identificação e estranhamento, acontecimento incessante entre o visível e o invisível, entre o céu e a terra, sustentando o encontro com as coisas no momento trêmulo em que elas nascem e transbordam.

Bianca Coutinho Dias

Psicoanalista e crítica de arte.